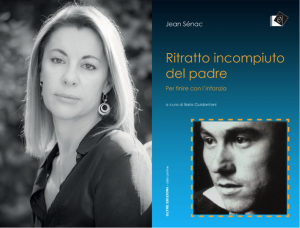

Jean Sénac, la poésie révolution à l’état pur

par Ilaria Guidantoni

Le poète algérien, francophone, d’origine andalouse – malgré son nom, celui du second mari de sa mère – dont j’ai traduit, pour la première fois, en italien son seul roman autobiographique, dont le titre en français était « Ebauche du père -Pour en finir avec l’enfance » (publié la première fois par Gallimard, 1989) – est un bastion de la liberté d’expression blessée.

Sa vie le prouve et surtout sa mort: défenseur maladroit, extrême, à outrance de la révolution jusqu’à la lutte armée sans merci, à l’avant-garde de la guerre d’indépendance algérienne, Il fut pour cela critiqué tant dans sa patrie qu’en France bien sûr. Renié par les chrétiens, les arabes et les berbères. Oublié au fil du temps et enterré contre sa volonté, selon le rite chrétien par l’État libre-algérien, pour plaire – paradoxalement – à la France – car sa volonté était d’être enterré en terre algérienne selon les rites musulmans.

Dans ses prises de position, certes extrême et pas nécessairement partageables, il y a cependant une grande effusion de fraternité basée sur le principe de la richesse de la diversité. Bien qu’il n’écrivait en français, il fait l’éloge de la langue arabe et tamazight, qu’il considère importante de connaître pour comprendre la « beauté du peuple », du peuple algérien, qui a au moins deux âmes: l’arabe, et la plus ancienne, la berbère. Ce n’est qu’en 2016 que l’Algérie a reconnu la possibilité d’enseigner les langues locales dans les écoles et l’importance pour les journalistes d’offrir des informations plurielles dans différentes langues. L’effort de cet écrivain et surtout poète – a été, très en avance sur son temps, de faire parler l’art et la poésie, comme outils capables de créer un langage commun et une atmosphère de fraternité entre les peuples.

Voilà pourquoi il fut tellement déçu par l’ Algérie libre qu’il avait tant défendue: le pays s’aplatissait sur la ligne soviétique, y compris artistiquement épousant le réalisme social et politique, élément totalement étranger à la réalité nationale et historique. Jean Sénac y oppose la redécouverte du réalisme d’une langue plus proche, celle du tatouage. Appelé le « Pasolini de l’Algérie » par la critique littéraire algérienne – Je me réfère en particulier à un article paru dans la revue LivrEsQ en 2015 – il ne fut pas écouté et a mal fini parce que son indépendance le rendait impopulaire auprès des conservateurs et des religieux, ainsi qu’auprès des intellectuels de système en Algérie comme en France, par exemple de la gauche parisienne.

Il y a un message d’une grande importance dans les travaux de Sénac, en dépit de ses excès, y compris moraux, qui cependant ne concernent que sa vie privée et qu’il n’a jamais transformé en outil de communication – et encore moins de propagande. Ce message est celui de l’ inclusion dans la critique. Homme non religieux, il dialogue avec toutes les religions et toutes les formes de spiritualité, y compris le paganisme. Sa phrase « Je suis Espagnol, Juif, Français, mozabite et constructeur de minarets nés d’Algérie » pourrait devenir le manifeste d’une nouvelle identité plurielle, liée à l’appartenance et dans cette mesure aussi ouverte à la contradiction, condition sine qua non de la liberté d’expression.

Jean Senac – bref parcours biographique:

« Il chante la lutte révolutionnaire en qui il met toute son espérance par sa capacité de créer un monde de beauté et de fraternité, dans une Algérie ouverte à toutes les cultures. Il y associe son propre combat : recherche d’identité profonde, à la fois personnelle et culturelle, et sa lutte pour faire accepter son homosexualité. »

– Poète, de tendance anarchiste socialiste, chrétien infidèle, homosexuel, défenseur de l’indépendance de Algérie, défendant également la violence terroriste (les attentats dans les lieux publics à Alger et Paris). Anticolonialiste, il soutient l’action du FLN (Front de libération nationale) à Paris.

– Il se sent algérien au point de signer quelques écrits sous le pseudonyme de Yahia El Ouahrani (Jean d’Oran). Il écrit:. « Je suis né algérien … Je suis de ce pays, je suis né arabe, espagnol, berbère, Juif, Français je suis né mozabite et bâtisseur de minarets, fils de la grande tente et gazelle de la Savane. Soldat dans sa tenue mimétique, sur la crête la plus haute devant l’embuscade des envahisseurs « .

Ainsi, cette appartenance plurielle et indifférenciée lui permet de choisir sa patrie: «l’endroit où l’on se sent bien». Mais cette identité est celle de la Méditerranée, de la mer qui fascine et qu’il n’a jamais abandonnée.

– Il sera l’ami et le protégé d’Albert Camus qui, cependant, ne partagera pas et critiquera ses positions en faveur de la violence.

– Après l’indépendance (en 1962) il revient à Alger et deviendra conseiller du ministre de la culture, anime une émission radio jusqu’en 1972 quand il sera censuré par le nouveau gouvernement.

– Poète, ami de René Char, il crée « le Cercle Artistique et Littéraire de Lelian ». Membre de l’Association des écrivains algériens, il crée deux magazines « Soleil » et « Terrasses ».

– Bon desinateur, sensible aux arts (il lie peinture et poésie), ami de peintres comme Sauveur Galliero – il sera le modèle pour Camus dans son livre « The Stranger ») il fonde la « Galerie 54» à Alger en 1964 avec le peintre Mohammed Khadda. Il défend une esthétique libre et subversive en faveur de la liberté.

– Sa vie a été comparée à celle de Pasolini. L’écrivain français Michel del Castillo décrit la similitude des deux meurtres (Sénac est assassiné en 1973 et, comme pour Pasolini personne n’a jamais su par qui) et compare les deux artistes dans son livre « L’Algérie, l’extase et le sang« , 2002

- Senac /Camus

- Poesia autografe di Senac : Posie autographe de Senac /Manoscritto di Scena

- Pubblicazione in Ingles delle poesie di Senac

- Ommaggio francese a Senac

- Ommaggio algerino a Senac

- Il giorno dell'indipendenza algerina

- Che cosa cerchi? - "...le mie radici!"

- Indipendenza algerina 50 anni dopo, vista del vignettista Dilem