En février 2015, j’avais décidé, avec la complicité de nombreux amis caricaturistes de rendre hommage aux dessinateurs de Charlie et aux personnes assassinées au cours de cette ignoble opération terroriste à Paris le 7 janvier 2015. A la suite de cette publication Guillaume Doizy, le rédacteur-en-chef et créateur du très beau site www.caricaturesetcaricature.com m’a interviewé :

http://www.caricaturesetcaricature.com/2015/02/la-satire-est-un-element-fondamental-de-la-democratie-meme-si-elle-peut-etre-un-outil-des-dictatures-donc-du-debat-citoyen-entretien

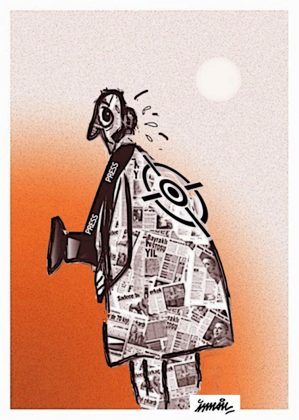

Pour honorer la mémoire de toutes les personnes assassinées à cause de leur liberté d’expression, de leur attachement à la démocratie et à la laïcité qui en est un impératif catégorique, je vous propose un extrait de cet interview dont je ne changerais pas une ligne trois ans après, ainsi que la galerie des dessins publiés à l’époque.

INTERVIEW :

Guillaume Doizy – Les attentats du mois de janvier 2015 à Paris, les fusillades de Copenhague plus récemment encore : la menace contre la liberté d’expression se résume-t-elle aujourd’hui aux seuls attentats perpétrés par les islamistes radicaux ?

Thierry Vissol – Non, certes non, loin de là. Les menaces à la liberté d’expression ne sont ni nouvelles, ni les dernières, elles sont permanentes et risquent de croître. Les crimes perpétrés à Paris ou Copenhague nous touchent plus particulièrement, car ils se sont produits dans nos capitales et ont immolé des icônes. Mais la liste des dessinateurs et journalistes assassinés pour leur liberté de parole, leur travail d’enquête, etc. est malheureusement très longue et pas seulement dans les pays où sévissent des régimes de toute obédience, mais aussi dans nos pays. Ce qui peut changer, en pire, après les attentats récents, est l’atmosphère générale de peur qui peut conduire (on l’a vu avec le refus de grands journaux anglo-saxons de publier la couverture de Charlie après l’attentat de Paris), à amplifier le poids de l’autocensure dans les médias. Le nombre « d’arguments-mais… » (plutôt d’affirmations que d’arguments, en fait) ne cesse d’augmenter : « Je suis d’accord avec la liberté de la presse, mais… », « Je suis Charlie, mais… »; « Nous respectons la liberté d’expression, mais... ». Le « mais » est le mot le plus dangereux qui soit, car il contredit fondamentalement la thèse exprimée dans la prémisse. La liberté d’expression ne peut pas – par définition – supporter un « mais… ». Comme le rappelle Roberto Casati (italien, professeur à Normal Sup et directeur de recherche du CNRS à l’institut Nicod à Paris- dans le journal « Il Sole24 ore », du 15 février 2015), d’une part, il doit y avoir une symétrie entre la liberté d’expression des pratiquants d’une religion quelle qu’elle soit et celle des laïcs. D’autre part, dans (la plupart des) les sociétés libres, le blasphème n’est pas illicite. Et il convient de séparer l’offense, qu’il pourrait produire (non quantifiable et non individuelle) avec le « dommage » individuel ou collectif (« incitation à la haine », etc.), qui lui est quantifiable et d’ailleurs effectivement juridiquement punissable. L’offense pour un laïc de voir les signes d’une religion s’imposer dans les espaces publics- espaces qui devraient être neutres pour assurer l’égalité des croyants de toutes les confessions, des laïcs et des athées -, la volonté de certains d’imposer leurs préceptes à tous, est-elle moins offensante pour un laïc que le blasphème pour un croyant ? Il n’y a aucune raison d’accepter une telle asymétrie. En d’autres termes, à la question faut-il ou non imposer des limites à la liberté de presse et d’expression, sous prétexte de « respect » des croyances (terme dont il est difficile de préciser le contenu juridique) de sensibilités non catégorisées dans le droit civil ou pénal ? Ma réponse est clairement : non. Car, si c’était le cas, où le législateur peut-il mettre la frontière ? La position du curseur, à la merci de ceux qui font parler le pouvoir, les menaces ou les armes, serait alors le meilleur moyen de supprimer la liberté d’expression. Il faut avoir le courage de le dire et de poursuivre le combat pour que les religions restent dans le domaine qui est le leur, celui de la spiritualité individuelle qui mérite le respect autant que l’athéisme ou la laïcité (laquelle d’ailleurs, il convient de le préciser, non seulement n’empêche pas toutes autres formes de spiritualités, mais au contraire en protège l’expression et la pratique), et que les religions ne se mêlent pas de la chose publique, si ce n’est au travers de la responsabilité de chacun dans le binôme qui est la véritable expression de la démocratie: la liberté d’expression et le vote.

GALERIE