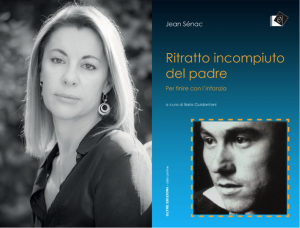

Jean Sénac, la poesia rivoluzione allo stato puro

da Ilaria Guidantoni

Il poeta algerino, francofono, di origini andaluse – a dispetto del nome, cognome del secondo marito della madre – del quale ho tradotto per la prima volta in italiano il suo unico romanzo autobiografico, Ritratto incompiuto del padre, è un baluardo della libertà di espressione ferita.

La sua vita lo dimostra e soprattutto la sua fine: personaggio scomodo, estremo, sostenitore della rivoluzione ad oltranza fino alla lotta armata senza quartiere, in prima linea nella guerra d’indipendenza algerina, fu per questo avversato sia in patria, sia in Francia ovviamente. Rinnegato da cristiani, arabi e berberi. Dimenticato nel tempo e perfino sepolto contro la sua volontà secondo il rito cristiano dallo Stato algerino libero, per compiacere – paradossalmente la Francia – invece che rispettare la volontà di Jean che avrebbe voluto essere sepolto in terra algerina secondo il rito musulmano.

Nelle sue posizioni, certamente estreme e non necessariamente condivisibili, c’è però un grande afflato di fratellanza ispirato al principio della ricchezza della diversità. Pur scrivendo solo in francese, loda la lingua araba e tamazigh, che ritiene importante conoscere per capire il “popolo di bellezza”, quello algerino, che ha almeno due anime: quella araba e quella più antica, berbera. Solo nel 2016 l’Algeria ha riconosciuto la possibilità di insegnare lingue locali nelle scuole e l’importanza per i giornalisti di offrire un’informazione plurale a partire dalle diverse lingue. Lo sforzo di questo scrittore, soprattutto poeta è stato con grande anticipo sui tempi, di far parlare l’arte e la poesia, strumenti capaci di creare un linguaggio comune e un clima di fratellanza tra i popoli.

Ecco perché fu così deluso dall’Algeria libera che aveva tanto caldeggiato: il Paese si appiattì sulla linea sovietica, anche artisticamente sposandone il realismo sociale e politico, del tutto estraneo dall’elemento nazionale e storico. Jean Sénac oppone la riscoperta del realismo di un linguaggio più vicino, quello del tatuaggio. Definito il “Pasolini d’Algeria” dalla critica letteraria algerina – mi riferisco in particolare ad un articolo del 2015 apparso sulla rivista LivrEsQ – non fu ascoltato e fece una brutta fine perché la sua indipendenza lo rendeva inviso agli ambienti conservatori e religiosi come anche a quelli intellettuali di sistema, ad esempio della sinistra parigina.

C’è un messaggio di grande attualità nell’opera di Sénac, al di là dei suoi eccessi, anche morali che però attengono alla sua vita privata e mai diventano un manifesto e uno strumento di comunicazione – tanto meno di propaganda – e che è l’inclusività nella critica. Uomo non religioso, dialoga con tutte le religioni e le forme di spiritualità, compreso il paganesimo. La sua frase che suona più o meno così “Sono nato algerino, spagnolo, ebreo, francese, mozabite e costruttore di minareti” potrebbe diventare il manifesto di una nuova identità plurale, legata all’appartenenza e in tal senso aperta anche alla contraddizione, conditio sine qua non della libertà d’espressione.

Jean Senac – breve percorso biografico:

“Jean Senac canta la lotta rivoluzionaria in cui mette tutta la sua speranza nella sua capacità di creare un mondo di bellezza e fraternità, in un’Algeria aperta a tutte le culture. Egli associa la sua stessa lotta: ricerca di un’identità profonda, sia personale che culturale, e la sua lotta per far accettare la sua omosessualità.”

– Poeta, socialista a tendenza anarchica, cristiano miscredente, omosessuale, a favore dell’indipendenza dell’Algeria, difende anche la violenza terrorista (attentati nei luoghi pubblici ad Algeri e Parigi). Anticolonialista, sostiene l’azione del FLN a Parigi.

– Si sente algerino al punto di firmare alcuni scritti Yahia El Ouahrani (Giovanni di Oran). Scrive: “Sono nato algerino… Sono di questo paese. Sono nato arabo, spagnolo, berbero, ebreo, francese. Sono nato mozabite, e costruttore di minareti, figlio della grande tenda e gazzella della Savana. Soldato nella sua tuta mimetica sulla cresta più alta di fronte all’agguato degli invasori”.

Quest’appartenenza plurima e indifferenziata lui permette di scegliere la sua patria: “il luogo dove si sta bene”. Ma quest’identità è quella del Mediterraneo, del mare che lo affascina e che non ha mai lasciato.

– Dopo l’indipendenza (1962) ritorna ad Algeri e sarà consigliere del ministro della cultura, anima trasmissione alla radio fino al 1972 quando sarà censurato dal nuovo governo.

– Poeta, Amico di René Char, crea “le Cercle artistique et littéraire de Lélian», membro de l’associazione degli scrittori algerini, crea due riviste “Soleil” e “Terrasses”.

– Buon disegnatore, sensibile agli arti (collega pittura e poesia) amico di pittori (Sauveur Galliero – sarà il modello per Camus nel suo libro “Lo straniero”) fonda la “Gallerie 54” a Algeri nel 1964 con il pittore Mohammed Khadda. Difende un estetica libera, sovversiva, a favore della libertà.

– La sua vita èstata paragonata a quella di Pasolini. Lo scrittore francese Michel del Castillo ne descrive la similitudine dei due assassini e paragona i due artisti nel suo libro “L’Algérie, l’extase et le sang”, 2002)

– Fu l’amico e protetto da Albert Camus, che pure non condividerà e criticherà la sua posizione a favore della violenza.

- Senac /Camus

- Poesia autografe di Senac : Posie autographe de Senac /Manoscritto di Scena

- Pubblicazione in Ingles delle poesie di Senac

- Ommaggio francese a Senac

- Ommaggio algerino a Senac

- Il giorno dell'indipendenza algerina

- Che cosa cerchi? - "...le mie radici!"

- Indipendenza algerina 50 anni dopo, vista del vignettista Dilem